2025/09/10

341

建筑电气新产品新技术如何助力我国"双碳"战略目标实现_GEBT建筑电气展会

在全球化石能源紧缺以及生态环境日益严峻的形势下,中国提出了“双碳”战略,旨在推进能源结构调整,推动绿色技术创新,并倡导绿色、节能、环保、低碳的生活方式。这一战略的实施,不仅关乎国家的可持续发展,也对全球的环境保护和气候变化应对具有重要意义。在这一背景下,建筑电气领域的新产品和新技术正成为实现“双碳”目标的重要助力。

绿色建筑与智慧建筑的融合

绿色建筑与智慧建筑的融合

当“绿色建筑”与“智慧建筑”相遇,以绿色能源应用为基础、以节能减排为目标、以能源监管为手段的绿色发展模式,成为建筑领域可持续发展的必然选择。这种模式不仅能够有效降低建筑能耗,还能通过智能技术提升能源利用效率,实现建筑的低碳运行。

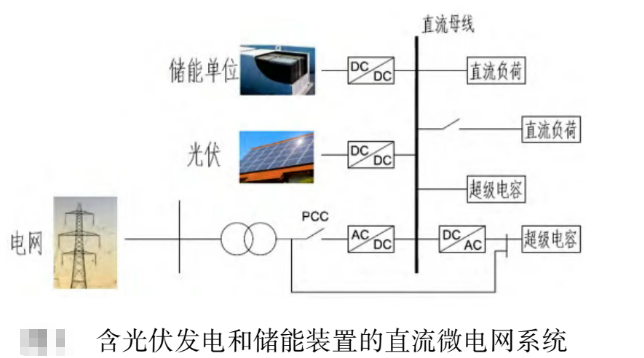

微网系统:建筑能源管理的新模式

微网系统是一种由分布式电源、能量转换装置、储能装置、监控和保护装置以及负荷组成的小型发配电系统。随着光伏建筑一体化技术的不断发展,光伏发电系统在民用建筑中的应用日益广泛。光伏发电系统作为一种分布式新能源系统,本质上可以被视为一种直流微电网系统。它可以与电网并网运行,也可以离网独立运行,为建筑提供灵活的能源供应。

民用建筑的用电挑战与解决方案

民用建筑的用电特点之一是巨大的用电峰谷差。用电高峰时,电网和电厂需要增加装机容量和投资以满足需求;而在用电低谷时,电网和电厂的低负载运行又导致能源利用率低下。为了解决这一问题,可以考虑建立建筑直流供电系统和储能装置,使民用建筑设备能够就地充分消纳可再生能源电力,实现移峰填谷,降低峰谷差,从而为城市、社会和环境的可持续发展作出贡献。

微电网系统的关键参数与运行策略

微电网系统的关键参数之一是储能电池的容量。如果容量选型过小,将无法实现移峰填谷,也无法充分利用可再生能源,同时过充电和过放电还会对系统造成巨大损失;如果容量选型过大,则会增加初始投资成本,影响系统的经济性。因此,合理选择储能电池容量至关重要。

微电网的运行策略主要有以下几种:

市政电网恒功率取电模式:建筑以恒定功率从市政电网取电。当负荷用电功率大于取电功率时,储能电池放电;反之,储能电池蓄电。这种模式虽然简单易行,但灵活性不足,若负荷用电增加,系统扩容较为困难。

需求响应模式:建筑微电网系统响应市政电网的用电指令。当建筑负荷用电功率大于市政电网用电限值时,储能电池放电补充电网供电不足部分;当负荷用电较小时,储能电池蓄电。这种模式较为简易,但市政电网供电的波动性对微电网的影响较大,对储能电池容量的选型要求较高。

自调度模式:建筑微电网系统根据储能电池容量和当地电网分时电价灵活从市政电网取电。在低谷电价时,储能电池蓄电;在波峰电价时,储能电池以最大功率放电,从而实现电费最低、最经济的运行模式。这种模式较为复杂,需要解决储能容量与电费最低相结合的优化问题,通过动态规划实现最优运行方式。

直流电能路由器:微电网的智能核心

为了实现微电网系统的最优运行方式,需要借助电能管理系统及可靠稳定的控制设备。电能管理通过通讯方式监测微电网中需要测量且可测量部件的电气、温度等参数,进而对微网状态进行判断,并根据判断发出报警、停机、启动、潮流调节、柔性联动控制等信息或指令。此外,电能管理系统还可以与外界上一级能量管理系统交互信息,接受上一级指令条件运行状态,如与市政电网交换功率的大小和方向。

电能路由器是将微电网系统电控部分集成为一个整体的配电装备,是一种带有智能能量管理的多端口变流器。它借鉴了信息路由器的理念和功能,可以便捷地接入新能源发电、储能和负荷,并控制电能分配和保护。电能路由器利用微电网运行控制器进行潮流控制和算法保护,实现可再生能源利用的最大化,同时实现新能源发电的控制、并网控制、微网功率控制、系统监控和配电保护等功能。此外,电能路由器还可以作为后备电源(EPS),在紧急情况下提供电力支持。

在“双碳”战略的推动下,建筑电气领域的新产品和新技术正发挥着重要作用。微网系统和直流电能路由器等技术的应用,不仅提高了建筑能源管理的效率和灵活性,还为实现绿色、节能、环保、低碳的生活方式提供了有力支持。通过这些创新技术,我们能够更好地应对能源挑战,为实现可持续发展目标贡献力量。

文章来源:GEBT建筑电气展会

广州国际建筑电气技术展览会汇聚亚洲智能家居行业闻名供应商,展品涵盖智能建筑,电气设备,建筑电气,楼宇自控,电气自动化设备,智慧社区,智能建筑电气技术等,为共享全球建筑电气市场信息提供互动商贸平台,是备受工业制造业推崇的行业盛会。广州建筑电气展会更多资讯、2026年广州国际建筑电气技术展览会展位预订、观众门票领取,请点击这里登陆广州国际建筑电气技术展览会官网

| 凡本网注明“来源:广州光亚法兰克福展览有限公司”的所有作品,版权均属于广州光亚法兰克福展览有限公司,转载请注明。 凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点及对其真实性负责。若作者对转载有任何异议,请联络本网站,联系方式:020-89816057;我们将及时予以更正。 |

全屋智能和智能建筑市场的主要平台

欢迎莅临广州国际建筑电气技术展览会!

主办单位官方微信