2025/09/24

467

既有公共建筑如何进行智慧化改造,一文探讨电气现状及发展趋势_gebt建筑电气技术展

一、引言

自改革开放以来,我国公共建筑建设蓬勃发展,截至 2022 年,公共建筑总量超 140 亿 m²,占城镇建筑总面积的 18%,其中 2005 年前建成的公共建筑占总量的 70%以上。随着城镇化率突破 67%,城市发展转向存量更新阶段,既有建筑改造成为城市更新的核心内容,对实现“双碳”目标、提升城市韧性、改善民生福祉具有重要意义。近年来,国家从顶层设计到地方实践,构建了覆盖规划、技术、资金、管理的全链条政策体系,推动既有建筑改造迈向系统化、可持续化发展。

二、既有公共建筑改造项目现存问题

(一)机电系统老化,电气系统风险高

既有公共建筑电气系统设备超期服役、线路绝缘老化、配电柜元器件失效、产品退市等问题普遍存在。例如,配电柜等电气设备平均寿命超 20 年,低压柜断路器分断能力不足,故障率上升;电缆绝缘层破损,引发短路风险,增加火灾隐患;缺乏智能化管理,依赖人工巡检效率低等,极大增加了电气火灾风险。

(二)智慧化程度低,运行管理效率低

2000 年以前的既有建筑智慧化程度较低,缺少楼宇设备管理系统,或者智能系统通讯协议封闭,难以接入物联网平台;节能设备使用率低、风机水泵未采用变频设备,节能型光源灯具使用未普及、灯光控制单一等,导致公共建筑能源消耗量大。日常管理中,需要人工抄表和巡视,靠人为发现故障和风险点,运行维护成本高,设备管理效率低。

(三)规范标准更新,解题需要新思路

既有建筑建设时遵循的旧规范与现行标准可能存在冲突,或者新规范提出新要求,导致改造设计需兼顾历史合规性与新规要求。如《建筑设计防火规范》GB 50016 第 10.1.10 条对消防配电线路敷设的要求,直接导致强电间面积增加,损失其他功能面积,降低建筑功能使用效率,电缆类型调整也使得改造成本增加。

(四)原始资料缺失,设计依据不足

老旧建筑竣工图纸遗失或记录不全,仅存手绘草图,导致设计依据不足,需依赖现场勘测。现场勘测中可能出现电缆走向与图纸不符、电气管线随意穿越潮湿场所、无任何保护敷设、原配电箱回路标识混乱等问题,这些现状条件对改造方案产生巨大制约,延长设计师理清现状电气系统的时间周期,影响设计进度和改造方案实施。

(五)土建条件受限,改造方案需因地制宜

既有建筑层高、墙体结构、管线井道等土建条件有限,制约改造后设备安装与管线敷设。例如,某 1980 年代办公楼改造中,层高仅 3.2m,吊顶内空调风管与电缆桥架间距不足 50mm,导致维护困难,设备检修空间不足,运维成本增加。为满足机电安装要求,只能降低吊顶高度,影响装修效果和空间感受。改造过程中,结构专业为加固梁柱扩大截面,占用原电缆竖井空间,导致电气专业被迫将电气间扩大、移位甚至更改电气方案的情况也较为常见。

三、既有公共建筑改造关键技术

(一)3D 扫描与 BIM 结合技术

通过扫描仪发射激光获取被测物体表面的三维坐标和空间信息,快速生成高精度的三维点云模型,用于重建建筑内部的机电管线布局。将三维激光扫描技术与 BIM 技术相结合,扫描现场实际情况,生成点云数据后导入 BIM 模型,不仅解决了无图纸的难题,还为后续的改造和运维提供可靠的数据支持。

(二)供配电系统评估与诊断技术

作为确保改造项目顺利实施、提升系统可靠性与节能效果和确定改造方案的重要环节,供配电系统评估与诊断技术通过设备状态监测技术,对既有配电设备健康度、负荷特性及能效进行量化分析。例如,采用红外热成像仪检测电缆接头温升,利用电能质量分析仪采集谐波畸变率、功率因数等参数,结合算法预测设备剩余寿命,从而识别高损变压器、绝缘老化电缆等隐患,为改造提供科学依据。

(三)供配电系统智慧化改造技术

在传统供配电系统基础上,引入物联网、大数据、人工智能等先进技术,提升供配电系统的运行效率、安全性和节能效果。通过在配电设备上安装传感器和智能终端,实现对设备运行状态的实时监测和远程控制;利用人工智能算法对设备运行数据进行分析,提前预测设备故障并发出预警;通过大数据分析技术,对采集到的设备运行数据进行深度挖掘,实现负荷均衡与能效优化;在配电室等关键区域引入智能巡检机器人,实现 24h 不间断巡检自动检测设备状态,识别异常情况,并实时上传数据;还包括对配电室环境的智能化管理,如温湿度控制、水浸报警、有害气体监测等,通过门禁系统、视频监控等技术,提升配电室的安全性。

(四)电能质量改善技术

电能质量提升技术能够优化电力供应,降低能耗,为建筑的智能化管理和可持续发展提供支持。通过电能质量监测与分析,识别电能质量问题,提供优化方案,利用动态无功补偿、谐波治理、动态电压调节装置等提升电能质量;结合太阳能光伏、风力发电等可再生能源,通过智能控制系统实现与电网的无缝对接,优化电能质量。

(五)智慧照明控制技术

在照明系统改造中,应用智能感知传感器、物联网设备、人工智能算法和分布式计算等技术,实现智能化管理,提升能源效率并改善使用体验。例如,基于人体感应、光感与场景需求的自适应调光;利用人工智能算法分析建筑使用数据,识别高峰期、用电趋势,提供照明设备调整控制方案,减少能源浪费并延长使用寿命;实现实时监控,通过手机或物联网设备在线查看照明状态,建立完善的智能报警系统,当系统或环境异常时自动发出应急通知。

(六)机电一体化协同控制技术

通过集成传感器、控制器、通信网络和软件平台,实现既有建筑内机电设备(如照明、空调、电梯、给排水等)的互联互通和协同工作,打破机电系统中信息孤岛,实现全局能效最优,解决传统改造中机电专业“各自为政”的痛点,提高系统的整体性能和稳定性,为解决复杂系统的控制问题提供有效手段。

(七)消防系统智慧化改造技术

消防系统的智慧化改造通过实时监测、智能化应急响应和多场景应用,提升既有建筑的消防安全水平。通过实时监测与预警,减少火灾发生概率;利用 AI 技术实现火灾风险的动态评估与预警,结合大数据分析优化应急响应策略,提高救援效率;结合室内定位技术,通过电子屏或手机 App 为人员提供最优逃生路线,避开危险区域;通过远程监控与管理,减少人工巡检工作量,降低运维成本;将消防系统与城市大脑、智慧社区等平台深度融合,形成全方位的消防安全监测体系。

(八)能效提升技术

国家发改委、住建部等政府部门联合发布相关政策,明确提出了既有建筑节能改造的目标和要求。既有建筑节能改造市场潜力巨大,能效提升技术日益丰富和成熟。例如,高效节能设备、绿色建材、能耗仿真模拟、智能控制技术的广泛应用,为改造项目提供了多样化的技术路径和解决方案。借助数字化管理平台和智能控制系统等前沿技术,能够实现对建筑能耗的动态监测与精准调控,显著提升建筑的节能效果和运行效率。

(九)新能源接入与微电网技术

国家发改委和国家能源局发布相关政策,鼓励既有建筑安装光伏或太阳能热利用设施。新能源接入与微电网技术构建光储直柔系统,实现新能源发电、储能设备、负荷的实时监控、优化调度和清洁能源高比例消纳,提升可再生能源渗透率,降低电网依赖度。应用直流微电网架构减少交直流转换损耗,实现建筑零碳运行。

(十)网络安全防护技术

在既有建筑智慧化改造中,随着智能化系统的深度集成和物联网设备的广泛应用,网络安全防护技术成为确保建筑智能化系统稳定运行和数据安全的核心环节。既有建筑改造中的网络安全防护需覆盖“设备 - 网络 - 数据 - 应用”全链条,核心是通过加密、隔离、认证和智能分析构建纵深防御体系。未来需结合 AI、零信任等新技术,应对日益复杂的网络攻击,确保建筑智能化系统的安全可靠运行。

文章来源:gebt建筑电气技术展

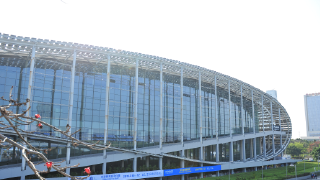

广州国际建筑电气技术展览会汇聚亚洲智能家居行业闻名供应商,展品涵盖智能建筑,电气设备,建筑电气,楼宇自控,电气自动化设备,智慧社区,智能建筑电气技术等,为共享全球建筑电气市场信息提供互动商贸平台,是备受工业制造业推崇的行业盛会。广州建筑电气展会更多资讯、2026年广州国际建筑电气技术展览会展位预订、观众门票领取,请点击这里登陆广州国际建筑电气技术展览会官网

| 凡本网注明“来源:广州光亚法兰克福展览有限公司”的所有作品,版权均属于广州光亚法兰克福展览有限公司,转载请注明。 凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点及对其真实性负责。若作者对转载有任何异议,请联络本网站,联系方式:020-89816057;我们将及时予以更正。 |

全屋智能和智能建筑市场的主要平台

欢迎莅临广州国际建筑电气技术展览会!

主办单位官方微信